ディスレクシアの子にとって「読みやすい」環境とは?

ある日、小学校で子どもたちみんなが楽しみにしている遠足の「しおり」が配られました。そのしおりは、先生が「みんな楽しみにしているから、ワクワクできる楽しいデザインにしてあげよう」と、ポップ体や飾りのついた書体など、普段あまり使わないデザイン性の強い書体を選んで作成したものでした。これはたとえ話ですが、ここに登場する先生のこうしたアイデアは、とても素敵です。けれども、クラスの中には、「遠足のしおり」がデザイン性の強い書体であるために、文字を読むことができず、遠足の目的やねらい、集合場所や持ち物などをきちんと把握できなくなってしまう子どもたちがいるのです。

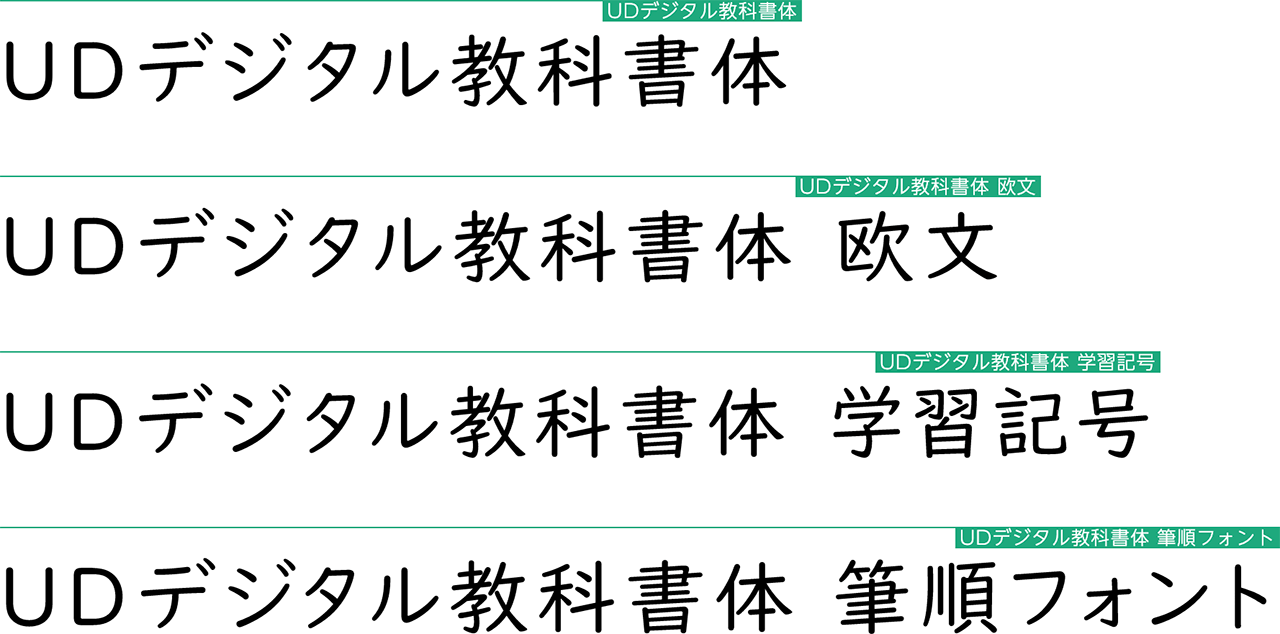

「フォント」という言葉を聞いたことはありますか?パソコンなどで表示される書体のことです。代表的なフォントに、筆文字に近い「明朝体」や、太く角ばった「ゴシック体」などがあります。また、同じカテゴリーの書体でも細い書体や太い書体、優しい印象のもの、力強い印象のものなど、いろいろなフォントの種類があります。

その中に、読み書き障害がある人にも見やすいと言われている書体である、「ユニバーサルデザインフォント(UDフォント)」があることを知っていますか?

今回は、大手フォントメーカー、モリサワで日本初のユニバーサルデザインの教科書体「UDデジタル教科書体」の開発に携わった高田さんに、書体の開発背景やデザインの工夫、「読みやすさ」とは何か?についてお話を伺いました。

営業企画部 公共ビジネス課 UDデジタル教科書体 チーフデザイナー

ディスレクシアなどで読むことに困難がある子の助けになるフォント選び

人が情報に触れるとき、文字から情報を得ることが圧倒的に多いと思いますが、ディスレクシアをはじめ、さまざまな事情から読むことに困難を抱えている人もいます。この「読めてる?」アプリは、そういった読みに困難がある子どもたちを見つけてあげるきっかけになるのがいいですね。飽きずに楽しんでできそうな内容になっていて、問題に取り組むときに、○×が出ず、どんどん進んでいけるから子どもたちも前向きにできてよいと思います。

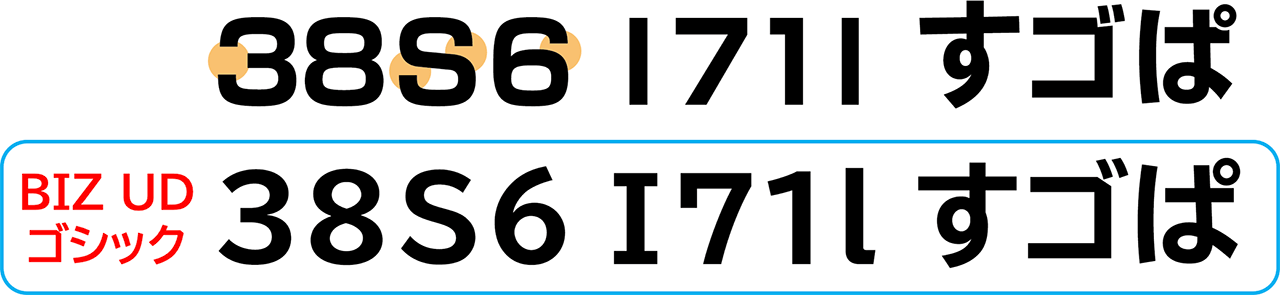

読むことに困難がある子どもたちは、原因はさまざまかと思いますが、フォント選びにも注意してみるとよいと思います。モリサワが開発している「ユニバーサルデザインフォント」(UDフォント)は、はじめは、高齢化社会を背景に開発が始まり、「8と3など英数字」の区別しやすさや、「濁点と半濁点」が見分けやすいなど、小さい印字や遠くの表示でも読み間違いが起きにくい工夫が施されています。「UDフォント」にも、明朝、ゴシック、教科書体などいくつか種類があり、どのUDフォントも「より多くの人に見やすく、読みやすく、間違いにくく、伝わりやすい文字である」ということを目的にしているので、読み書きに困難さを抱える子どもたちはもちろん、少し老眼が始まった方や、仕事で大量に文字を読み込むような方のストレスも軽減できるフォントなので、ぜひ目的に応じていろいろなUDフォントを試してみてください。

ディスレクシアでなくても、自分が読むことに困難がある場合は、自分の困難を理解し、周りにサポートを求めていくことは、とても重要なことだと思います。例えば、学校では先生に自分の読みやすいフォントでプリントなどをもらえるように頼む、ICTの活用を要求するなどすると良いと思いますし、一方、学校現場でも子どもたちの要望に耳を傾け、積極的に「合理的配慮」*を行ってほしいと思います。「合理的配慮」のもとに要望が通り、困りごとを抱えている子どもたちの学校生活が、より楽しくなると嬉しいですね。

*合理的配慮を求めることは、ディスレクシアの診断などがなくても可能です。2016年に施行された「障害者差別解消法」により、学校や自治体など公共の場では合理的配慮を行うことが法律で定められています。

「UDフォント」は多くの人にとって見やすいフォントではありますが、万能ということではありません。学校では「UDデジタル教科書体」が使われることが増えてきているのですが、人によっては、「BIZ UDゴシック」の方が見やすい、「メイリオ」の方が読みやすいなど、その子の特性によってそれぞれ違います。学校の先生方からは、ディスレクシアなどの子どもたちへの配布プリントは「UDデジタル教科書体」に変換すれば良いですかと聞かれることもありますが、特定のフォントに変更すれば良いわけではなく、目的や対象者に合ったフォントの選択と同時に、読みやすさは行間やレイアウトなどその使い方(組み方)も大切です。また、基本的に使うフォントを「UDフォント」にしつつ、眩しさや周りの音や椅子など、それぞれの子にとって学びやすい環境かどうかを確認していくことも大切だと思います。

子ども向けに開発をスタートした「UDデジタル教科書体」

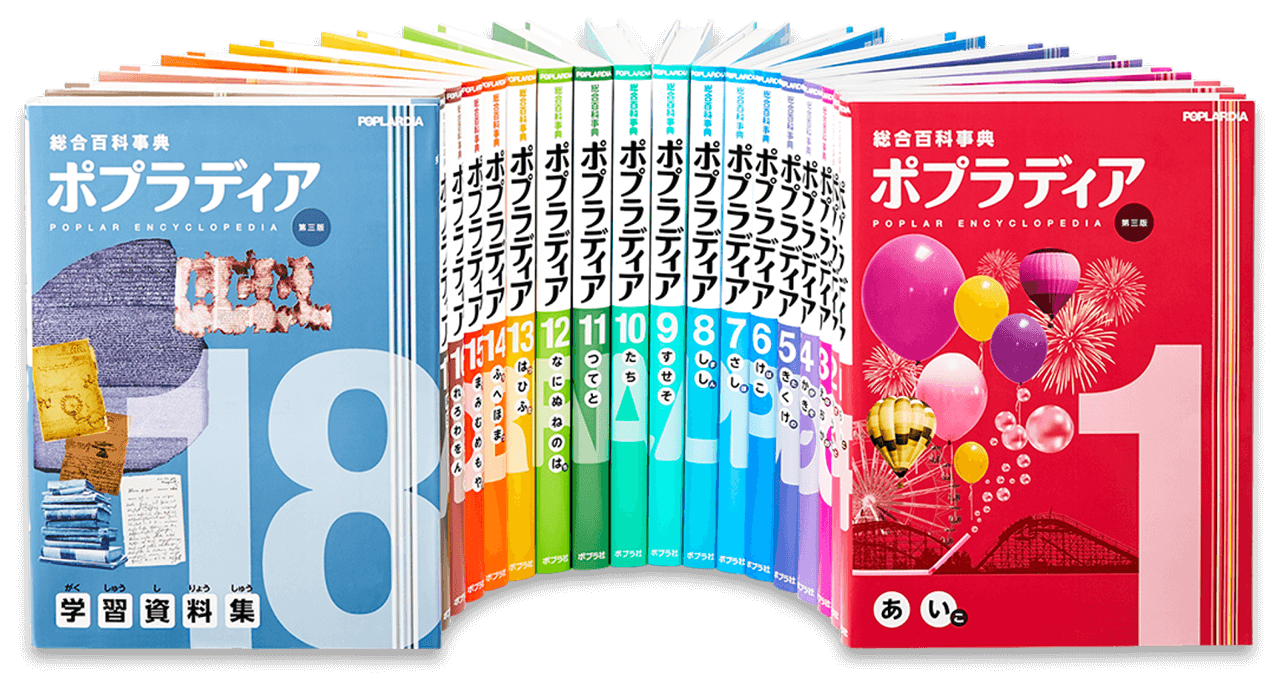

モリサワでは、「ロービジョン*の子どもたちが学びやすいフォントを作ろう」という目的で「UDデジタル教科書体」の開発をスタートしました。最初は前述した「BIZ UDゴシック」の基になった「TBUDフォントシリーズ」の開発途中でロービジョン研究の第一人者である慶應義塾大学の中野泰志教授に制作段階のさまざまな文字の試作を見ていただきましたが、中野教授は書体の工夫の良し悪しは答えてくれず、最後に「ロービジョンの当事者の意見を取り入れて作っていますか?困っている人の声を聞いていますか?」と尋ねられました。それまで私たちは「こう見えるだろう」という想像だけでデザイン案を作っていることに気がつきました。そこから中野教授のご協力のもと、特別支援学校の先生方や拡大教科書のボランティアの方にヒアリングをし、視覚支援学校ではロービジョンの子どもたちが、実際に文字を読む姿や学習している姿を目の当たりにしました。今はデジタル教材など技術的にはフォントで置き換えて学習することも可能ですが、当時は拡大教科書もボランティアの方に頼っていて、子どもたちは拡大読書機を使ったり、ボランティアの方が大きな文字で書き直した教科書を使って学習していることに大変驚き、「本当に困っている子どもたちが使えるフォントがないのが現実なんだ」と実感し、「UDデジタル教科書体」を開発することになりました。

*ロービジョンとは、視力はあるが、非常に低い状態などのこと。

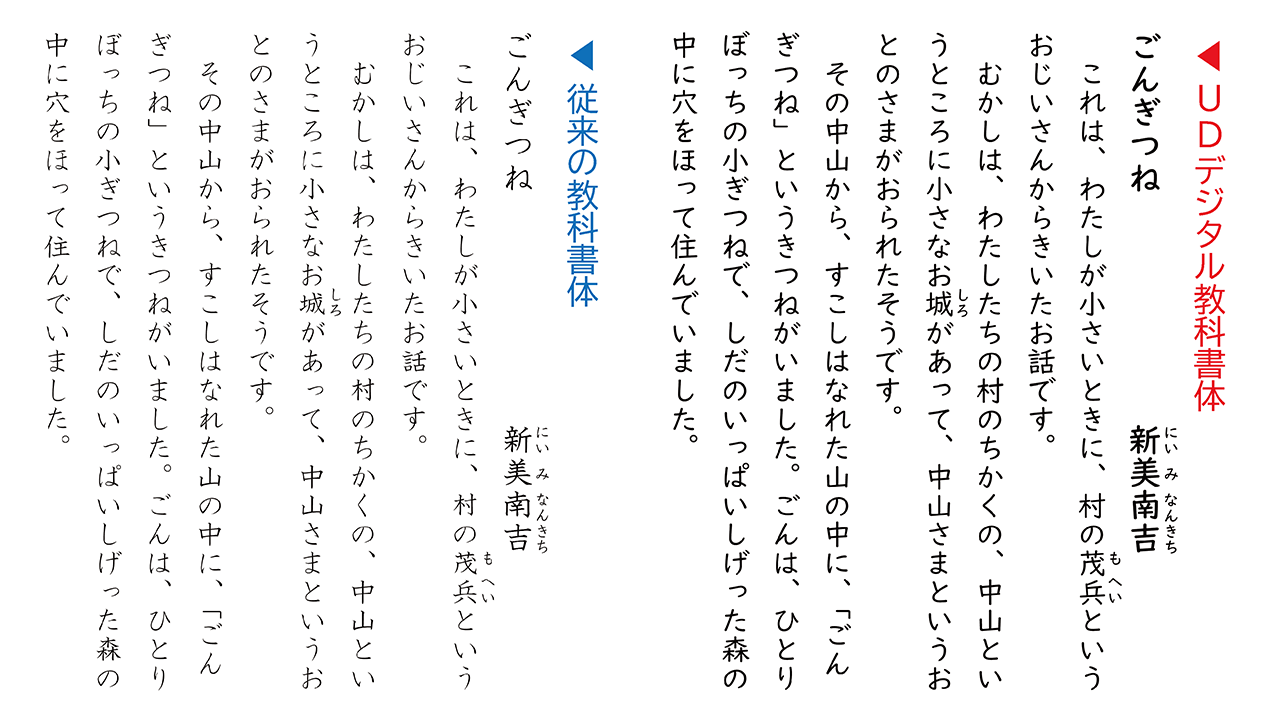

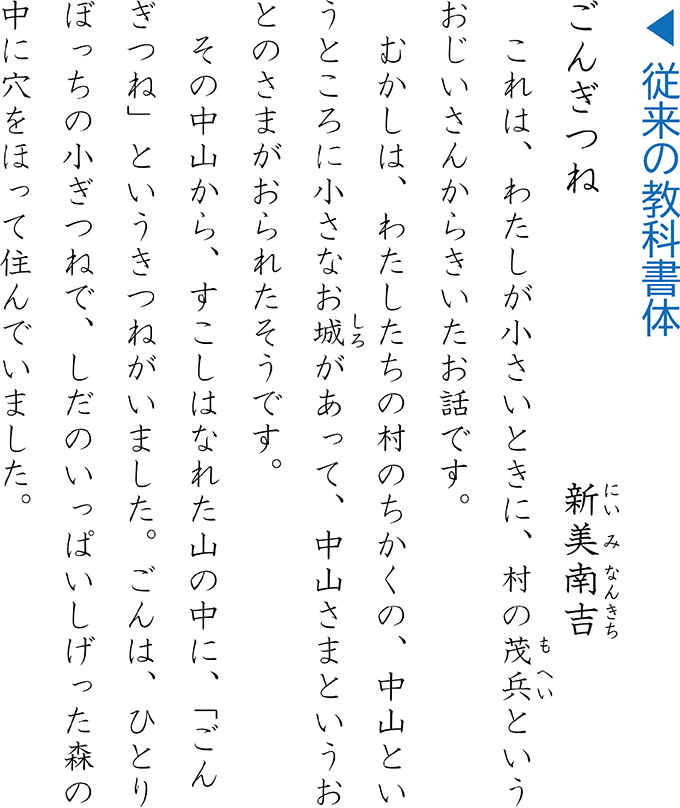

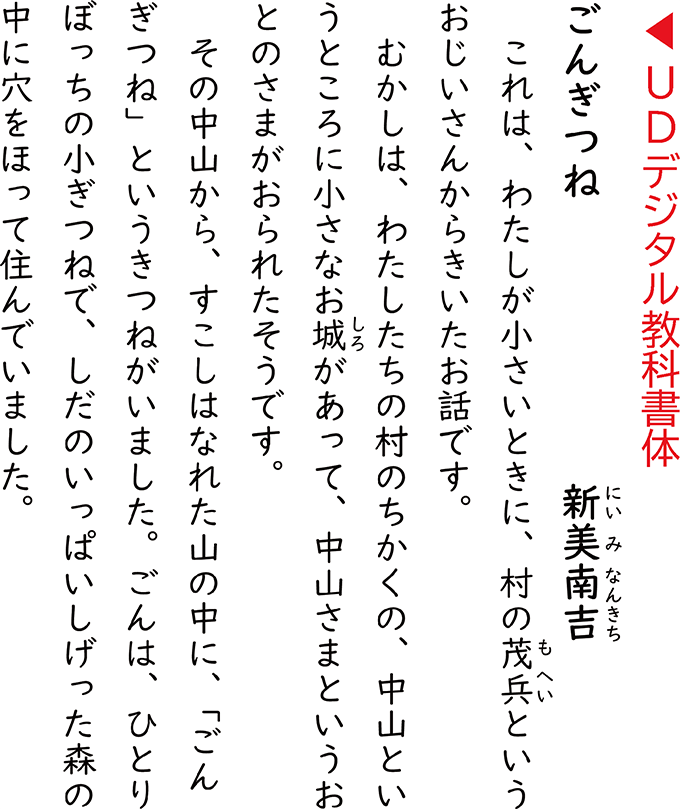

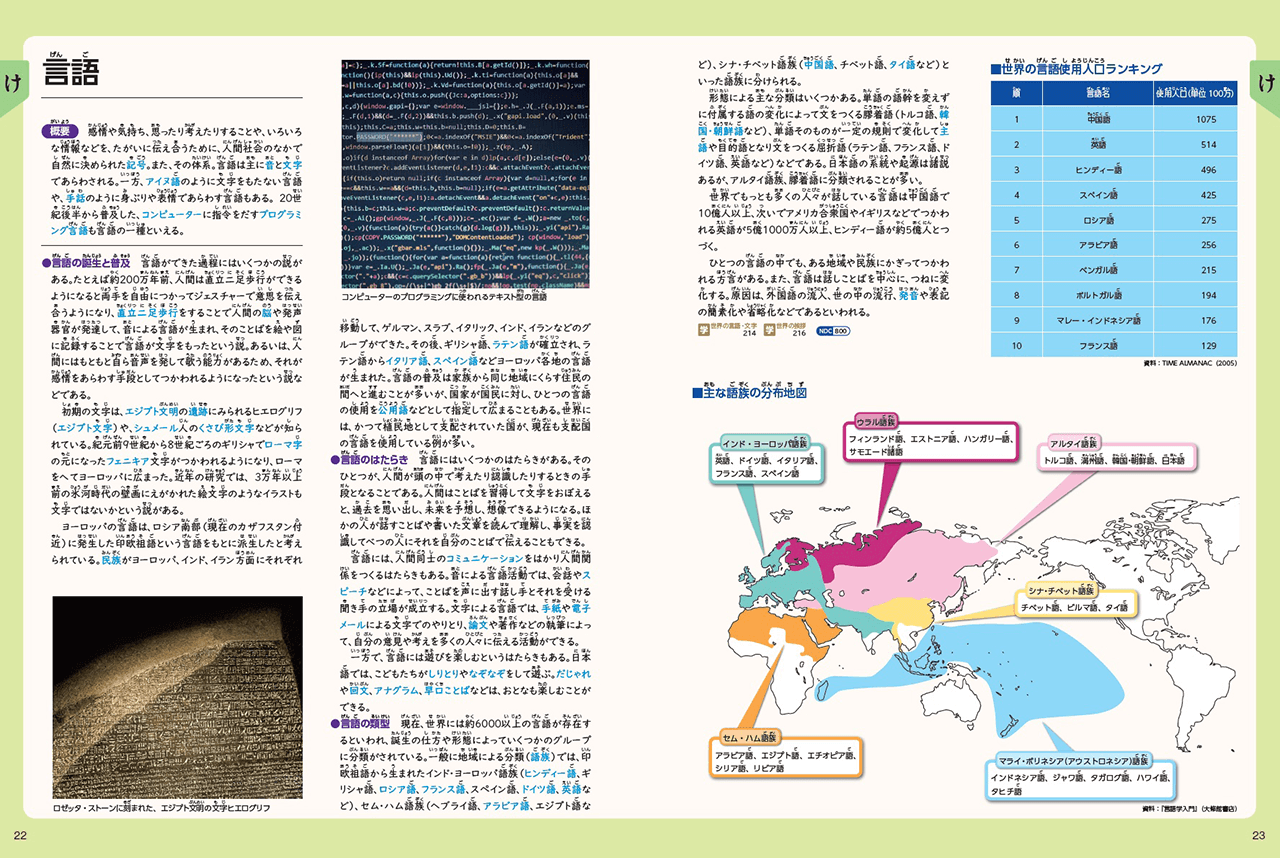

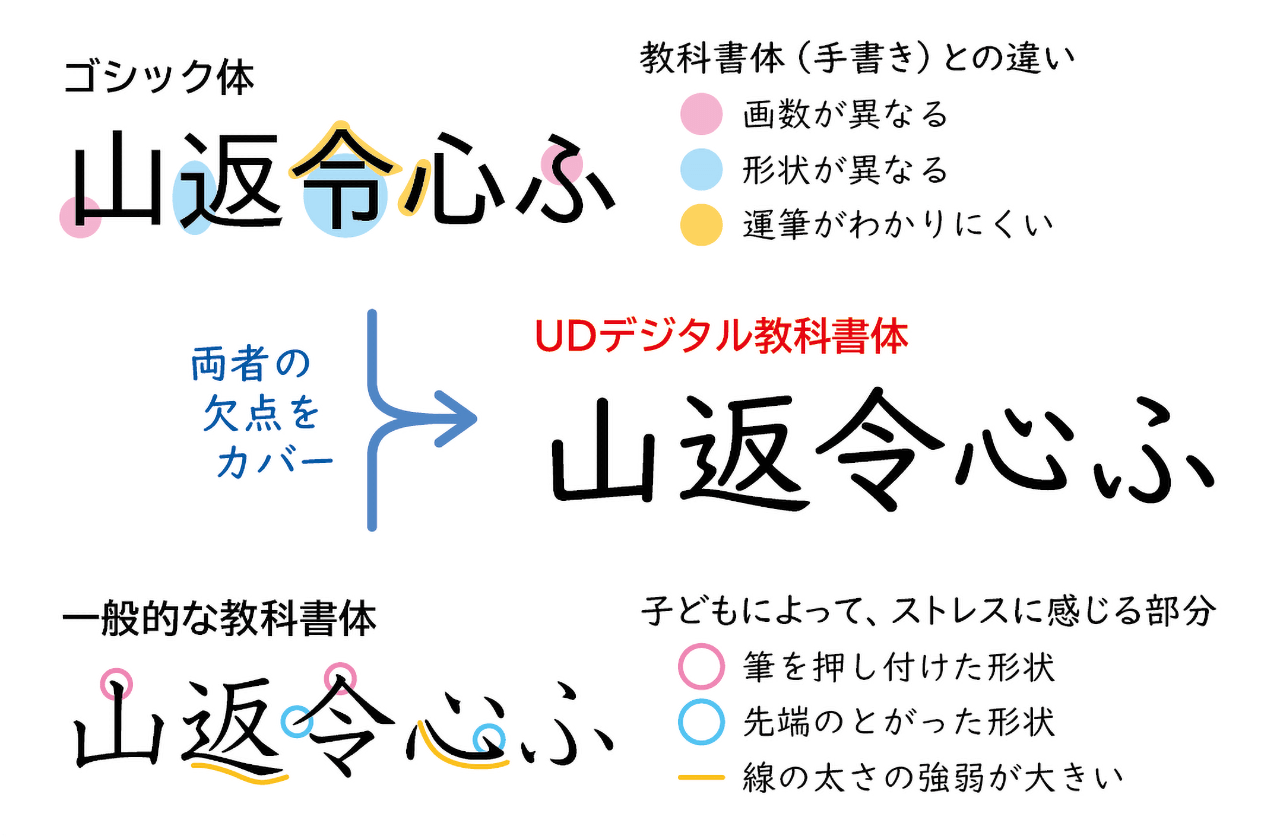

よく使われているフォントにも、実は読みづらい原因となっている課題点がある

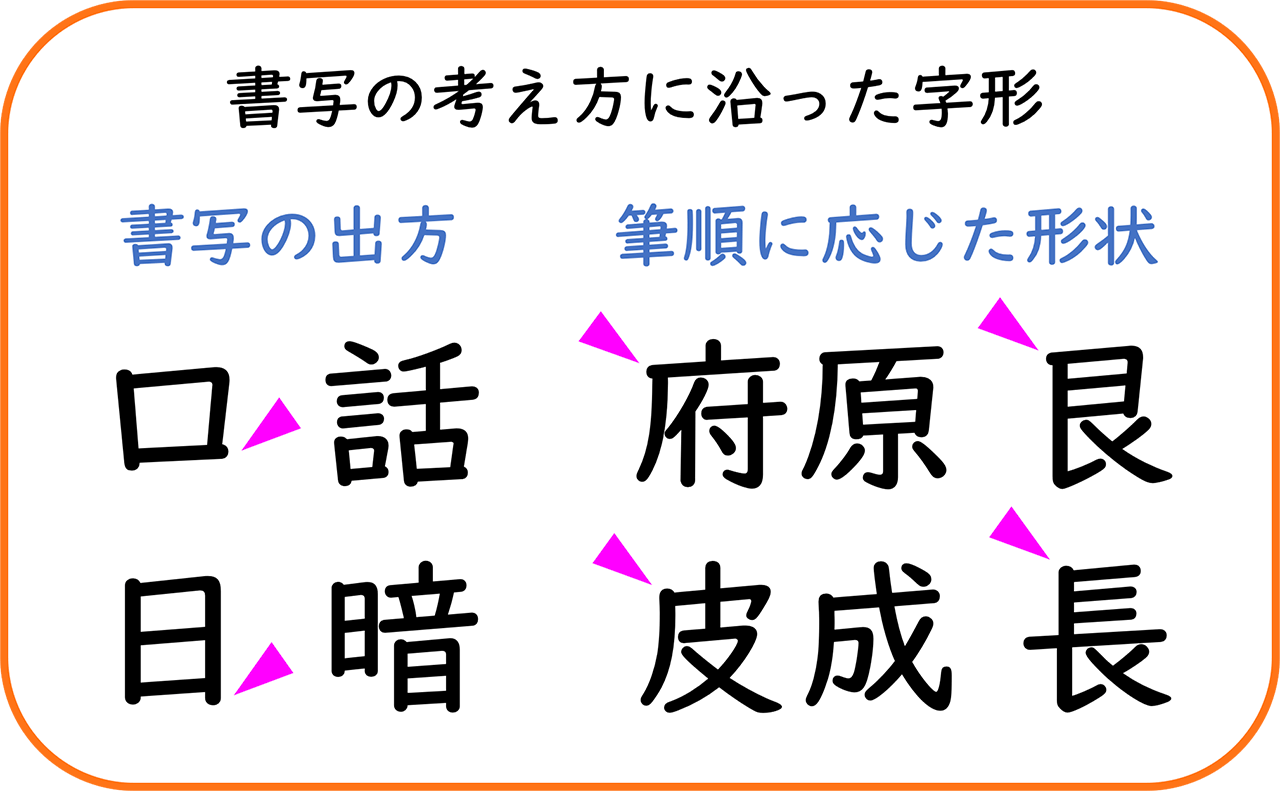

一般的な教科書体は毛筆の楷書体に近い字形です。従来の教科書は紙に印刷され手元で読むものなので、全体的に線が細く、細いところと太いところの差が大きく、特に、ロービジョンの場合、細い部分が見にくく、黒みが集まる部分が強調されるため、軸となる線がわかりにくいのが課題でした。とはいえ、ロービジョンの子どもたちが分かりやすいゴシック体は、学校現場では先生が教える形状と異なる部分がたくさんあります。「UDデジタル教科書体」は、見比べてもらうと分かると思いますが、極端に細い部分をなくして線の強弱を抑え、筆押さえなど飾りに感じる部分をなくしシンプルにデザインしています。従来の教科書体に比べると全体的に太めの視認しやすい字形です。先生の教えやすさにも考慮し、教科書体として学習指導要領の字形に合わせていることはもちろん、書写の教え方や書き順に沿って、「上が出ていると縦から書く、横が出ていると横を先に書く」というように、文字を書くときの手がかりになるように作っています。これは、漢字テストの○×をつける基準ではないので誤解しないでください。どちらが出ていても漢字の形が違っていなければ ○です。

誰もが公平に、「読みやすい文字」で情報を受け取れる世の中に

「UDデジタル教科書体」は教育市場を起点に、教科書や教材で採用されましたが、Windows OSに搭載されてからは学校現場で徐々に浸透していくと同時に、一般的にも知られるようになり、飲食店のメニューや広告、スーパーの値札などで見かけることも増えるようになりました。生活の中でも親しみやすいフォントとして利用されていると感じています。

老眼やロービジョン、ディスレクシア、外国人など、大人でも子どもでも、読むことに困難を抱えている人は少なくありません。多様な人に情報を正確に伝えるべきところでは、当たり前のこととして多様な人の見やすさ、読みやすさに配慮したフォントを使っていく世の中になるとよいと思っています。特に自治体の発信する情報や広報紙、企業資料でも「UDフォント」が使われるようになったり、これからは、学校で配布するプリント、入試問題なども「UDフォント」が活用されていったりすることで、多くの方が公平に情報や学びにアクセスできるようになることを願っています。

困っている人が「読みにくい!」と声を出せる社会に

UDフォントの開発を通してディスレクシアのお子さんを持つ保護者の方々に話を聞くことも増えましたが、なかなか支援を受けられず、とてもつらい思いを抱えていることを知りました。同じ悩みを持つ保護者の方や、困っている子どもたちが孤立せず、繋がれる場がもっと増えるといいなと思います。現場でそういった活動をしている方も既にいらっしゃいますので、私たちも微力ですが、情報共有などUDフォントを通して応援していきたいと思います。これまでそれぞれの現場の要望に合わせてさまざまなフォントを作ってきましたが、UDフォントのユーザーの方から「このフォントを作ってくださり有難うございます」と涙ながらに言われることもあります。それだけ困っていたのだと知り、そのご苦労を考えると、私も今まで気付かず放置されていた申し訳なさで泣きそうになることがあります。また制作の苦労があっても、困っていた方に届いて良かったと励みにもなります。たくさんの声が集まれば、より多くの人がその困りごとを知り、きっと応援してくれる人も増えて来ると思います。また、少数でも困ったときに声を上げられる社会になってほしいと思います。少しずつですが、ICT活用が進み、手書きではなく電子黒板やタブレット表示のフォントが注目される時代になったことから、フォント選択やフォント表示の色、行間や読み上げ機能などに配慮し、ディスレクシアの子どもたちをサポートしていこうという熱心な先生も増えています。

現に、学校でも教師や職員が作る教材やお便りなどの配布物、地方自治体から発信する情報に、「UDフォント」を利用していく動きは、すでに始まっています。